| |

| Préface de Jacques Balutin |

|

Si j'ai accepté de préfacer ce livre, c'est simplement

parce que Thierry Bourguignon est un ami. Outre notre passion pour le

vélo, nous avons quelques points communs.

Comme lui, j'ai commencé très tard (lui à 23 ans,

moi à 38).

Comme lui, je tombe énormément ; la dernière chute,

en moto cette fois, a failli être la dernière.

Comme lui, j'adore les descentes (ce sont les montées qui précèdent

que je n'aime pas du tout !).

J'ai commencé le vélo très tard car je pratiquais

la course à pied avant que cela ne s'appelle du "jogging".

Je souffrais énormément du dos et mon médecin m'ordonna

d'arrêter ce sport et de me mettre au vélo de course.

Et voilà comment je me suis retrouvé roulant autour de

l'hippodrome de Longchamp dans le bois de Boulogne. J'avais déniché

un vieux vélo à la cave, un short et des baskets, et vogue

la galère. Au bout de deux tours de circuit, soit sept kilomètres

deux cents, j'étais à l'agonie. Un jeune coureur amateur

qui passait par là me reconnut et eut pitié de moi : "Ce

n'est pas un vélo que vous avez là, c'est un fer à

repasser." Il m'emmena sur le champ chez un vieux marchand de vélos,

Monsieur Leroy, qui n'était autre que le président de l'ACBB,

un des plus grands clubs amateurs de la région parisienne. Ce fut

lui qui réalisa ma première bicyclette sur mesure et me

prodigua les premiers conseils.

En effet, peu de gens savent que le vélo est un sport qui doit

s'apprendre. Ayant tous eu un vélo étant enfant, nous pensons

qu'il suffit de pédaler. Grosse erreur, et moi qui n'ai jamais

pratiqué la compétition, au bout de vingt ans, j'apprends

toujours.

Donc, premier vélo, joie de découvrir du beau matériel,

premières sorties sur la route et premiers copains cyclistes.

L'amitié joue un grand rôle dans ce sport. C'est un monde

simple, sans bluff, et il faut être d'une grande humilité.

Il y a toujours quelqu'un de meilleur que vous, un jour ou l'autre. En

vélo, on ne peut pas tricher, il faut pédaler, et, comme

disait Antoine Blondin : "Tu ne peux pas monter le mont Ventoux en

play-back."

Bénéficiant d'une petite notoriété, j'ai

eu la chance d'approcher de grands champions : Hinault, Thévenet,

Merckx, Lemond, eh bien ils étaient tous d'une simplicité,

d'une gentillesse qui réchauffait le cœur.

Je connaissais Thierry de nom, mais je ne l'avais jamais côtoyé.

Notre première rencontre eut lieu sur le Téléthon

Le Mont-Saint-Michel-Paris. Michel Drucker m'avait demandé de l'accompagner

et j'avais accepté. Thierry était là avec quelques

autres professionnels, Éric Boyer, Thierry Marie, etc. Ce sont

eux qui nous ouvraient la route. La première nuit fut joyeuse et

sans histoire. Le lendemain, nous avions 360 kilomètres à

effectuer et, à l'allure du facteur qui était la nôtre,

nous sommes restés environ seize heures en selle. Ce fut ce deuxième

soir que j'entendis Bourgui protester fermement : "C'est bientôt

fini votre plaisanterie" ; "Vous êtes perdus ou quoi !"

; "Y'en a marre" ; etc, etc. Il faut dire qu'en fin de parcours

nous nous étions retrouvés à 23 heures sur une autoroute,

sans voiture d'accompagnement ; Thierry n'avait pas tort de gueuler, lui

qui aurait accompli cette distance en neuf-dix heures !

L'année dernière, l'ostéopathe de l'équipe

BigMat Auber 93 me demanda si je voulais être le parrain de l'équipe.

Je les connaissais un peu, ayant eu l'occasion de rouler avec eux lors

d'une sortie organisée par Stéphane Javalet, le manager,

au profit de la myopathie. C'est une bande de jeunes dynamiques, pleins

de talent et d'espoir. Thierry étant capitaine de route, j'ai accepté.

L'avantage d'être parrain, c'est qu'il faut suivre les courses.

En 1999, je suis donc resté deux jours sur Paris-Nice, puis j'ai

vécu les deux plus belles étapes du Tour de France, dans

les Alpes. Je pense que cette étape du 14 juillet restera longtemps

dans les mémoires. À la faveur d'une descente, son point

fort, Thierry en profita pour fausser compagnie au peloton. Accompagné

par Stéphane Heulot, il nous offrit une échappée

de plus de 150 kilomètres. Cet exploit, ajouté à

son émission de télé, fit fleurir des banderoles

au bord des routes "Allez Bourgui" jusqu'à la fin du

Tour ; et nous les reverrons cette année !

Le parrain est aussi invité à la fiesta qui clôt

le Tour. Toute la famille Bourguignon était là, et tous

les amis de Thierry, et ça fait du monde. Le matin, petite sortie

cyclotouriste avec Papa, Maman et les volontaires. Puis la fête,

jusqu'à très tard dans la nuit, et là, croyez-moi,

pour suivre Thierry, il faut être costaud.

Je ne veux rien vous dire de plus sur Bourgui, car vous allez le découvrir

dans ce livre. Sachez seulement que vous allez pénétrer

dans le monde du cyclisme accompagné par un grand professionnel.

Il est aujourd'hui un des plus anciens du peloton, c'est un sage. Il a

couru avec les plus grands, il les a aidés dans leur carrière.

Il va vous faire visiter les coulisses du vélo, sans rien vous

cacher, sans rien omettre.

Si vous êtes cycliste, vous allez vous régaler avec toutes

ces aventures dans le peloton. Si vous n'avez jamais touché un

vélo, vous allez découvrir un des sports les plus durs.

Je ne crois pas qu'il existe un sport où l'on souffre autant que

sur un vélo. J'ai vu de grands champions pleurer de douleur en

escaladant un col, et ne pas poser pied à terre. Ce sont des surhommes,

des extra-terrestres, et Thierry en fait partie.

Jacques Balutin |

|

| Chapitre un |

| Il n'y a que la victoire qui compte |

— Dis, gamin, tu te crois où ? Chez les cadets ? À

la kermesse du village ? Ici, c'est le Tour de France ! Tu m'entends ?

Le TOUR DE FRANCE !

Cela se passait en 1991 ; ma deuxième année de coureur

professionnel avec l'équipe Toshiba, mon premier Tour de France,

la fameuse étape de l'Alpe-d'Huez. J'avais attaqué dans

la côte du Motty, à 90 kilomètres de l'arrivée.

Marc Durant, mon directeur sportif adjoint, avait porté sa voiture à ma hauteur, et il me faisait savoir sa façon de penser...

— B... de m... ! qu'est-ce que je t'ai dit il y a dix minutes ? Tu es dans le groupe de tête, c'est bien. Alors, tu ne donnes

pas un coup de pédale de plus que les autres. Tu collabores loyalement,

d'accord, mais surtout tu ne te montres pas. Et toi, qu'est-ce que tu

m'inventes ? Une sortie en pleine bagarre ! B… de m… ! tu

vas exploser, c'est sûr. Qui sont-ils, ceux qui sont derrière

? Les meilleurs coureurs du monde ! Ils vont te dévorer en rigolant,

ils vont...

Je me suis relevé. Pourtant, ce jour-là, j'étais

fort, dans cette région d'Isère où j'ai toujours

vécu, sur ces routes que je pourrais monter les yeux fermés

tellement je m'y suis entraîné, devant mon public, devant

mes parents que j'avais aperçus sur le palier de leur maison quand

la course avait traversé notre village.

J'ai roulé avec l'échappée. Quand Pedro Ruiz Cabestani,

un grimpeur espagnol, a attaqué à 70 kilomètres de

l'arrivée, j'ai été le seul à l'accompagner.

Les premiers lacets de l'ascension de l'Alpe-d'Huez, nous ne les avons

pas attaqués à fond, de façon à garder des

forces pour le final. Le groupe Maillot jaune, emmené à

toute allure par Jean-François Bernard pour son leader Miguel Indurain,

nous a rejoints assez tôt. J'ai été lâché.

Le cœur n'y était plus, et j'ai terminé à mon train

pour finir dans les trentièmes de l'étape. Peut-être,

si on m'avait laissé tenter ma chance de loin, si j'avais pu prendre

assez d'avance, qui sait...

Ce que Marc Durant ignorait, c'est que, au moment où il me passait

son savon, la caméra nous filmait, et le micro était ouvert.

Je l'avais remarqué, et cela me faisait rire, mais un peu jaune.

Cette engueulade, dont j'ai un peu enjolivé la forme mais rien

changé au fond, des millions de téléspectateurs l'ont

entendue en direct. Thierry Bourguignon, qui jusqu'alors n'était

connu que d'une poignée de spécialistes, a été

révélé au grand public sous un torrent d'invectives.

Le lendemain, date de l'une de mes plus belles performances de cycliste

professionnel, il n'y avait plus ni micro ni caméra. Il pleuvait

tant que les relais de la télévision étaient en panne.

Pas d'images. Si je vous raconte que je n'ai pas eu que de la chance dans

ma vie, vous commencez à me croire ?

Le lendemain, c'était l'étape Bourg-d'Oisans-Morzine.

La plus dure des Alpes ; la plus dure de la Grande Boucle ; la plus dure

de l'année. Quelques semaines avant le Tour, chaque participant

reçoit des organisateurs un grand livre, où chaque étape

est présentée avec de jolies cartes et tous les détails

du parcours. Certains coureurs le feuillettent à peine. D'autres

le potassent jusqu'à pouvoir en réciter des passages entiers.

Mais, tous, quand ils tombent sur les pages décrivant une étape

comme Bourg-d'Oisans-Morzine, sont saisis d'un mouvement de recul. Ils

écarquillent les yeux. Ils énumèrent dans leur tête

: montée de l'Arly (3e catégorie*), col des Aravis (1ère

catégorie), col de la Colombière (1ère catégorie),

col de la Joux-Plane (hors catégorie). Un menu de gala ; le 31

décembre des coureurs cyclistes. Même le plus costaud des

grimpeurs sait qu'il devra rester autour de sept heures sur le vélo,

dont au moins trois heures d'escalade, et il n'ose pas imaginer dans quel

état il se trouvera à l'approche de la dernière difficulté.

Peu avant le départ, à la séance de signature

sur un podium, l'équivalent de l'appel pour les écoliers,

Daniel Mangeas, le speaker officiel du Tour de France, étonnant

sosie du chanteur Pierre Bachelet, m'a tendu le micro devant la masse

des badauds :

— Ah ! Thierry Bourguignon, formidable votre numéro d'hier

dans l'étape de l'Alpe-d'Huez ! Alors aujourd'hui, à quoi

pensez-vous ?

— À refaire la même chose, voire mieux, ai-je répondu

sur le ton de la plaisanterie.

Au risque de décevoir, sur une course pareille, il n'y a pas

grand chose à raconter. Généralement, la première

heure est tranquille. Le peloton s'éveille doucement. On s'échauffe.

On est à l'écoute de son corps, avec appréhension.

Ensuite, c'est sauve qui peut. Pas de stratégie. Chacun suit tant

qu'il peut suivre. C'est tout. Le traditionnel "briefing" du

matin, durant lequel le directeur sportif décortique sa tactique

sophistiquée, expose ses consignes savantes, dure à peine

cinq minutes : "Bon, les gars, ça va être sévère,

alors accrochez-vous..." On n'a pas besoin d'en entendre plus. Dans

les équipes qui défendent un leader, c'est un peu différent.

Les équipiers vont se sacrifier les uns après les autres

afin de protéger leur chef de file, l'amener le plus loin possible.

Mais, en 1991, chez Toshiba, nous n'avions pas de leader. Le Suisse Toni

Rominger, notre champion, était devant sa télévision,

blessé au genou. Avec les deux frères Madiot, Denis Roux,

et un petit débutant, Laurent Jalabert, nous formions une équipe

de baroudeurs. Nous étions là pour essayer de nous montrer,

éventuellement accrocher une étape, mais sans espoir au

classement général. Donc sauve qui peut !

Durant les deux premières heures, j'ai traîné mes

courbatures de la veille : un mauvais coup de pédale, des douleurs

un peu partout. Et puis, au fur et mesure, la forme est revenue. J'étais

dernier du peloton. Je voyais l'avant-dernier flancher. Je faisais l'effort

pour recoller. De cette manière, après avoir vu sauter 80

% des coureurs les uns à la suite des autres, j'ai abordé

le col de la Colombières, à 65 kilomètres de l'arrivée,

dans le groupe d'une trentaine de rescapés autour du Maillot jaune.

Sous la pluie battante, je préférais aborder la descente

en tête. Je me suis fait violence afin de franchir le sommet en

première position. Après une quinzaine de kilomètres

de descente, notre groupe, composé d'une dizaine de coureurs, dont

Miguel Indurain, Gianni Bugno, Greg Lemond et Charly Mottet, a tourné

à fond dans la vallée. Il fallait reprendre le plus de temps

possible sur la tête de la course, une échappée de

cinq ou six grimpeurs : Colombiens, Italiens, Espagnols, et le Français

Thierry Claveyrolat ; ils avaient une minute trente d'avance environ.

Après Cluses, l'Espagnol Pedro Ruiz Cabestani est sorti de notre

groupe, à la faveur d'une petite bosse, en contre après

une attaque avortée de Laurent Fignon. Je me suis dit : "Toute

la journée d'hier, je l'ai passée avec lui, ce n'est pas

aujourd'hui qu'il va partir sans moi." J'ai réussi à

lui emboîter le pas. Tous les deux, nous sommes revenus sur l'échappée,

au pied du col de la Joux-Plane, la dernière monstruosité

de la journée, à 25 kilomètres de l'arrivée.

Dès les premiers lacets, il y eut des escarmouches, les grimpeurs

tentant de s'intimider entre eux. Après avoir contrôlé

les préambules, j'ai placé une accélération.

Un à un, j'ai récupéré puis dépassé

tous les grimpeurs éparpillés. Cette fois, j'étais

seul en tête. Une émotion m'envahit soudain : cette étape,

je peux la gagner !

Vers le milieu de l'ascension, Thierry Claveyrolat m'a rejoint. Plus

âgé que moi, Thierry était un professionnel confirmé.

Les journalistes l'avaient surnommé l'Aigle de Vizille, son village

natal, en référence à Federico Bahamontes, l'Aigle

de Tolède, roi de la montagne, grand champion espagnol des années

60. Le rapprochement n'avait rien d'ironique. Petit gabarit, tout en nerfs

et en muscles, Thierry était ce que l'on appelle un pur grimpeur.

Une race à part : le pur grimpeur, il monte par une succession

d'accélérations ; des sauts de puce, foudroyants, irrationnels.

Quand ces phénomènes vous décochent un de leurs décollages,

il est toujours incroyablement impressionnant de les voir gagner des dizaines

de mètres en quelques secondes ; puis ils adoptent un tempo normal

; et ils redémarrent un peu plus loin. Moi, je suis un bon grimpeur,

mais d'une espèce beaucoup plus ordinaire. Je monte au train. Je

trouve un rythme au pied du col, et je m'efforce de le garder, si possible

en accélérant très progressivement. Si tout va bien,

je suis un peu plus rapide au sommet qu'au départ. Même longs

et difficiles, les cols réguliers me réussissent bien. La

plupart de mes victoires, je les ai remportées sur ce type de parcours.

En revanche, si la pente est variée, chaotique, j'apprécie

moins.

À peine m'avait-il rejoint, Clavette, comme on le surnommait

dans le peloton, me gratifia d'une envolée dont il avait le secret.

Son objectif était de me lâcher, mais aussi de me démoraliser.

Dans ces cas-là, ne pas essayer de suivre ; garder le rythme ;

s'appliquer ; gérer l'écart ; surtout ne pas s'affoler.

Ainsi, je parvins au sommet avec une vingtaine de secondes de retard,

pas plus. Je connaissais la fin du parcours : 10 kilomètres de

descente, puis 5 kilomètres de faux plat montant jusqu'à

Morzine. Si je ne parvenais pas à récupérer Clavette

dans la descente, la course était perdue. |

|

[ suite dans le livre : 14 pages… ] |

|

| Chapitre deux |

| Ce ne peut pas être lui |

J'ai découvert le cyclisme de compétition très

tard. À 23 ans, en 1986. Je travaillais comme pisteur-secouriste

à la station des Ménuires pendant la saison d'hiver, de

décembre à mai, et comme ouvrier forestier pour un organisme

d'État, pendant la saison d'été, de mai à

novembre. Aux Ménuires, parmi les animations de l'été,

une course de vélo était organisée au mois de juillet

: elle durait une semaine, sur des parcours aux alentours de la station.

C'était un peu comme une course par étapes, avec chaque

jour différents classements. La plupart des pisteurs participaient

à cette petite compétition, dénommée le Tour

des Belleville. Au printemps, quand la route était praticable,

tout le monde allait s'entraîner en vue du grand défi estival.

L'épreuve excitait les conversations : Untel avait bouclé

tel parcours en moins de trente minutes ; Untel venait de s'acheter un

vélo ultra léger afin de mettre toutes les chances de son

côté. Entendre parler du Tour des Belleville à longueur

de journée, j'en avais par-dessus la tête. Un soir, j'ai

déclaré à des copains : "C'est décidé,

je m'achète une bicyclette, et vous verrez, l'année prochaine,

je vous mets une volée." La joyeuse assemblée en fut

secouée de rires.

Comme tous les gamins de la campagne, j'avais roulé en vélo

pendant toute mon enfance. S'il fallait aller visiter un ami à

5, 10, 15 kilomètres, j'enfourchai ma bicyclette. Les grandes virées

le dimanche avec deux ou trois copains, les montées à se

faire éclater le cœur, les descentes à fond de train, les

sprints frénétiques figurent en bonne place dans la galerie

de mes souvenirs de petit garçon. Quand j'avais treize ou quatorze

ans, un ami de la famille, qui obtenait d'honorables résultats

dans les compétitions d'amateurs, m'avait emmené en balade.

Au retour, il avait affirmé à mon père que j'avais

des aptitudes ; il l'avait incité à m'inscrire au club de

La Mure, à moins de 15 kilomètres de notre village. Mais,

à cet âge, la compétition dans un cadre officiel ne

m'attirait pas du tout. J'aimais bien le sport ; en dehors des balades

à vélo, il m'arrivait de courir, de jouer au football, et

surtout de skier durant des week-ends entiers. Mais c'était pour

le plaisir, pour le “fun”, sans contrainte. Et puis, même

si je regardais le Tour de France à la télévision,

même si parfois je me déplaçais au bord des routes

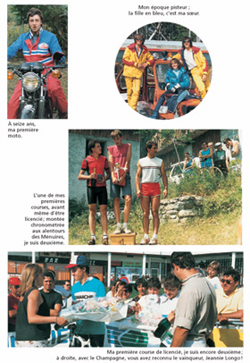

pour les belles étapes de montagne dans ma région, à

cette époque, c'étaient les motos qui me faisaient rêver,

beaucoup plus que le vélo. Quant au sport au lycée, il m'ennuyait

au plus haut point. Sous prétexte de légers pincements au

cœur, dus à une nervosité excessive, j'avais été

dispensé d'éducation physique pendant deux ans, en première

et en terminale.

Entre quinze et vingt ans, jusqu'au début de ma vie professionnelle

à la montagne, j'étais "hard-rock". Pour mes copains

et moi, ACDC, Scorpion, Trust, Led Zeppelin, Deep Purple représentaient

l'unique musique écoutable, pour ne pas dire l'unique musique qui

existât. Sur le modèle des couvertures des disques, dont

je possédais une assez belle collection, nous nous laissions pousser

les cheveux sur les épaules, nous portions des jeans troués

et des bottines à bout pointu ; nos motos trafiquées étaient

ornées de peintures de tête de mort, de cornes de vache.

Nous buvions de temps en temps. Vu notre allure, dans mon village d'Entraigues,

200 habitants, on nous appelait "les drogués". Ma mère,

femme au foyer avec trois enfants, mon père, artisan ébéniste

comme son père et son frère, constataient la violence de

ma révolte d'adolescent, mon manque de motivation pour des études

qui s'achevèrent par un échec au bac technique.

Des amis m'avaient recommandé un vieux marchand de vélos

à Eychirolles (je n'ai pas pu retrouver son nom), qui fabriquait

lui-même des cadres sur mesure, pour un prix raisonnable. Tubes

Reynolds, équipements Campagnolo, belle couleur verte, mon matériel

était flambant neuf au départ de ma première course

cyclotouriste, début 1986. Dès la première ascension,

j'ai dépassé la masse des participants. Sans entraînement,

alors qu'une semaine auparavant je fumais encore ma dizaine de cigarettes

quotidiennes, j'ai terminé dans les premiers, avec en prime un

prix en nature, du genre boîte à outils offerte par la grande

surface du coin. Beaucoup plus important, j'avais découvert le

plaisir du vélo. Dès la semaine suivante, je m'inscrivai

à une autre épreuve, pour un résultat également

encourageant. Durant l'hiver et le printemps 1986, j'ai disputé

une dizaine de compétitions cyclosportives, avec quelques victoires.

Le vieux marchand de vélos, que je visitais régulièrement

afin d'acheter pneus et autres accessoires, négociait âprement

les réductions que j'essayais d'obtenir, car il était assez

près de ses sous ; mais il observait mes débuts avec sympathie

:

— Thierry, il me semble que tu as des dispositions. Tu devrais

prendre une licence à la Fédération française

de cyclisme et t'inscrire dans un club. Si tu veux, j'en parle à

un ami, M. Cornier, président du club de Vizille. C'est une structure

très familiale, je suis sûr que ça te plaira. Tu pourras

progresser dans ton classement. En plus, tu auras la possibilité

de prendre part à des courses où les prix sont en espèces,

pas seulement en nature.

Ainsi, en août 1986, quelques mois après avoir commencé

le vélo, j'ai signé une licence d'amateur. La bicyclette

achetée à Eychirolles est la seule que j'aie payée

de ma vie, car ensuite le matériel m'a été fourni

par les clubs d'amateurs, puis par les équipes professionnelles

auxquelles j'ai appartenu. Mes parents la conservent toujours, un peu

rouillée, dans leur garage. Ma mère l'utilise parfois.

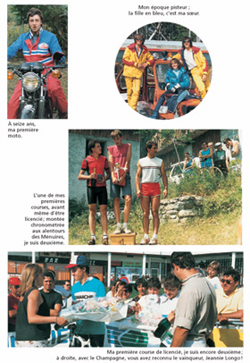

Ma première course de licencié, j'aurais du mal à

l'oublier. C'était en août 1986, à Chamrousse, sur

un circuit difficile comprenant une côte de quatrième catégorie.

Il y avait une quinzaine de tours à effectuer. Dépourvu

de la moindre notion de tactique, je suis parti comme une fusée.

Au douzième passage, j'avais pris un tour au peloton. Mais j'étais

épuisé. Peu importe, me suis-je dit, j'ai assez d'avance

pour terminer en tête, même en roulant arrêté.

À deux tours de l'arrivée, un coureur m'a rejoint. Quand

il est arrivé à ma hauteur, j'ai jeté un coup d'œil

machinal pour l'apercevoir. Je vis des formes sous le maillot. Interloqué,

j'ai regardé son visage : c'était une femme ! Jeannie Longo

! Habitant dans la région, elle s'était inscrite à

cette compétition subalterne afin de se dégourdir les jambes,

entre le Tour de France féminin, qu'elle venait de gagner, et le

championnat du monde, qu'elle allait gagner. Après m'avoir accompagné

pendant les deux derniers tours, histoire de s'assurer que j'étais

bel et bien cuit, les cuisses parcourues de crampes, dures comme de la

fonte, sans rémission possible, elle m'a déposé dans

le sprint final. Sur le podium, le troisième, aussi abîmé

que je l'étais, et moi-même étions partagés

entre deux sentiments : la satisfaction d'une bonne performance pour notre

niveau, et le ridicule, quand même, d'avoir été battus

par une femme. Il est vrai que seule Jeannie Longo était capable

d'un tel exploit. |

|

[ suite dans le livre : 14 pages… ] |

|

| Chapitre trois |

| Le ressuscité |

Au milieu de la route, une voiture à moitié défoncée.

Dispersés à droite et à gauche, des vélos

cassés. Des coureurs déchirés de partout, grimaçants,

qui se tordent en frottant leurs plaies. Par le bas-côté,

il faut contourner les obstacles, en portant son vélo. On jette

un coup d'œil aux blessés, on murmure des "ça va ?"

sur un ton réconfortant. Derrière la carcasse de la voiture,

un cycliste est inanimé sur la chaussée. Deux ou trois personnes

s'agitent autour de lui, sans savoir ce qu'il faudrait faire. Il saigne

de la tête. Le sang est dilué dans la pluie, entraîné

par la pente. Une rivière rouge ! La petite route qui descend

est devenue une rivière rouge, qui s'engouffre dans le brouillard.

Les coureurs se savent inutiles pour porter secours ; ils n'ont qu'une

volonté : fuir ce spectacle. Certains font demi-tour, se heurtant

au flot des concurrents qui les suivent, qui n'ont pas encore compris.

D'autres s'échappent par la descente ; ils pédalent dans

le mélange de sang et d'eau, et on voit leurs mollets se couvrir

d'éclaboussures écarlates. Cette scène, qui a traumatisé

la plupart des témoins, qui a provoqué des cauchemars chez

certains, on me l'a racontée. Je ne l'ai pas vue, et pourtant j'y

tenais le premier rôle. C'était mon accident.

Ce jour-là, en février 1989, il pleuvait des seaux d'eau

glacée. La course à laquelle j'étais inscrit, le

grand prix de La Ciotat, est une belle épreuve amateur de première

catégorie, avec les meilleurs Français et de nombreux étrangers.

Ce qui rétrospectivement est un peu bizarre, c'est que j'aurais

dû ne pas y participer. La Fédération avait oublié

d'envoyer ma licence, ou j'avais négligé de la réclamer,

toujours est-il que je n'étais pas en règle. Les commissaires

m'interdirent de prendre le départ. Il m'a fallu parlementer :

"Mais enfin, vous voyez bien, je suis ici avec l'équipe de

France ; s'ils me sélectionnent, c'est que ma licence est à

jour, quand même ; d'ailleurs, vous pouvez demander à M.

Michel Thèze, mon directeur sportif." Au bout d'une demi-heure

de palabres et d'énervement, ils finirent par céder.

D'après ce qui m'a été rapporté (car moi,

je ne me rappelle de rien, pas même de ce qui s'est passé

avant le choc, pas même du temps qu'il faisait), je devais me sentir

en forme. Après deux ou trois tours de circuit, j'imagine que je

grelottais de froid, comme tout le monde. Mais j'étais bien décidé

à leur faire mal. J'avais repéré une descente pas

réellement dangereuse, mais sinueuse et technique. J'ai lancé

une échappée avec cinq ou six coureurs. De cette manière,

j'obligeais le peloton à attaquer la descente à fond, afin

de ne pas accentuer son retard. Je savais que, sous le déluge,

ils allaient se faire un peu peur, frotter, s'énerver les uns contre

les autres. Même s'ils parvenaient à nous rejoindre un peu

plus tard, c'était toujours ça de gagné. Et puis,

à la sortie d'un virage, alors que la route était fermée

à la circulation, une voiture a débouché devant nous.

L'échappée n'a même pas eu le temps de freiner. Badaboum

! Ma tête est allée s'encastrer dans un vélo. Le pédalier

m'a entaillé le crâne, sur 9 cm, comme un coup de scie. Et

voilà ! C'était ma troisième course après

ma décision de me consacrer entièrement au vélo pendant

un an afin d'essayer de devenir professionnel. Et je me retrouvais le

nez dans le bitume, dans le coma. Pour la pire galère de ma vie.

Prévenu par le système radio de l'organisateur, le Samu

est arrivé rapidement. Ils m'ont emmené à l'hôpital

de La Ciotat. Devant la gravité de mon état, les médecins

m'expédièrent aussitôt par hélicoptère

à l'hôpital de a Timone, à Marseille, qui dispose

d'un service spécialisé dans la réanimation. Par

un autre hasard un peu curieux, le médecin du Samu qui m'a accompagné

durant le voyage était une connaissance de ma future épouse.

Quelques années plus tard, elle est tombée en face de moi,

lors d'une soirée. Quand elle m'a reconnu, elle n'en revenait pas : "Franchement, je te croyais mort. Je n'aurais pas parié

un centime sur tes chances de survie." Les pontes de la Timone me

trépanèrent immédiatement, afin d'évacuer

la masse de sang qui comprimait mon cerveau. Michel Thèze eut la

mission de prévenir mes parents. Quand ceux-ci arrivèrent

à l'hôpital, au milieu de la nuit, ils furent accueillis

par des paroles gênées et compatissantes : "Si on vous

laisse le voir, c'est qu'il risque de décéder cette nuit."

Mon visage était tellement enflé, déformé,

que mon père ne put me reconnaître. Une machine était

branchée sur mon crâne pour résorber l'œdème.

J'étais couvert de fils, sondé de partout.

Sans doute, ce soir-là, la Faucheuse s'est penchée à

mon chevet. Elle m'a regardé, et ne m'a pas voulu : "Toi,

retourne d'où tu viens, ce n'est pas encore le moment." Et

puis, comme j'ai l'habitude de le dire, la mauvaise herbe, on ne l'extermine

pas si facilement. Le matin, j'étais toujours en vie. Mais les

médecins tempérèrent la joie de mes parents : "Il

a passé le plus dur, bravo pour la belle santé que vous

lui avez donnée, il va probablement survivre, mais il sera peut-être

paralysé." Quelques jours plus tard, le pronostic se faisait

plus favorable : "Il va remarcher, c'est sûr, mais ne vous

emballez pas, d'autres séquelles sont possibles, il faut attendre."

Avec une compétence rare, les médecins contrôlaient

patiemment ma remontée vers la surface. Du coma 4, le plus profond,

ils m'emmenèrent au coma 3, puis 2, puis 1. Au douzième

jour, les infirmières se précipitaient dans ma chambre,

averties par des alarmes. Dans un mélange de gaieté et d'affolement,

elles découvraient un énergumène gesticulant, arrachant

ses sondes et criant qu'il voulait se lever, qu'il voulait sortir. |

|

[ suite dans le livre : 18 pages… ] |

|

| Chapitre quatre |

| Un autre monde |

— Maintenant, tu entres dans un nouveau monde. Tu oublies ton

palmarès. Tu oublies ce que tu sais. Tu recommences à zéro.

Ce ne sont pas forcément les meilleurs amateurs qui font les meilleurs

professionnels. Ici, tout est différent.

Ces propos furent les premières paroles que prononça

Yves Hézard, le directeur sportif de Toshiba, quand j'arrivai dans

son équipe en octobre 1989. Laissez-moi, si cela vous amuse, vous

emmener à la découverte d'une formation professionnelle.

Une visite de l'arrière, en quelque sorte.

Une équipe professionnelle, c'est d'abord une petite entreprise.

Le personnel permanent comprend un manager général-directeur

sportif, d'ordinaire deux directeurs sportifs adjoints, un médecin,

trois ou quatre soigneurs, trois ou quatre mécanos, une secrétaire,

parfois un responsable des relations publiques. Des soigneurs et mécanos

supplémentaires sont employés “à la pige”

pour les grandes courses. Du leader au néo-pro, une petite vingtaine

de coureurs sont sous contrat.

Le manager général-directeur sportif est le patron de

l'équipe. Il sélectionne les coureurs et l'encadrement.

Il cherche les sponsors. Il établit le calendrier. Il opère

les principaux choix tactiques pendant les courses importantes. Il stimule

les uns et les autres. Ce poste réclame de nombreuses compétences

: technicien du cyclisme, meneur, gestionnaire, voire homme d'affaires.

Rares sont les perles qui réunissent autant de qualités

différentes. J'ai connu des tacticiens miraculeux : ils soupèsent

tous les paramètres d'une course, le parcours, la météo,

les forces en présence, la forme des uns et des autres ; sur la

carte, ils désignent du doigt les endroits stratégiques,

là où la décision risque de se jouer ; ils prédisent

différents scénarios pour le déroulement de l'épreuve

; pendant la course, ils savent à chaque instant ce qu'il faut

faire, ou ne pas faire. En les écoutant, vous ne travaillez que

lorsque cela est absolument nécessaire, et vos attaques font toujours

mal à l'adversaire. Mais ces génies sont parfois de piètres

animateurs. Les conflits qui surgissent dans l'équipe, simplement

parce que les hommes sont les hommes, s'enveniment insidieusement, jusqu'à

pourrir l'atmosphère et peser sur les résultats. Inversement,

j'ai connu des psychologues magiques, qui auraient fait rouler un cul-de-jatte,

qui auraient fait coopérer deux ennemis mortels, mais ne comprenant

pas grand chose à ce qui se passe pendant une course, ou incapables

de dégoter un sponsor. En somme, le directeur sportif idéal

n'existe pas, ce qui n'a rien d'étonnant en ce bas monde.

Les directeurs sportifs adjoints assistent le manager général,

relaient ses consignes auprès des coureurs, suivent les entraînements.

Il est fréquent qu'une équipe soit inscrite à deux

courses différentes le même jour. Alors la formation se scinde,

par exemple huit coureurs d'un côté et sept de l'autre, et

l'un des adjoints prend la responsabilité de l'un des deux groupes.

Certains adjoints ont les capacités et l'ambition de se retrouver

un jour à la tête d'une équipe ; chez d'autres, le

seul talent apparent est de savoir doubler un peloton sans écraser

les coureurs. Je ne citerai pas de nom, mais il m'est arrivé de

rencontrer des “chauffeurs de voiture”, comme on dit.

Le médecin ? J'ai entendu déclarer que, dans le cyclisme

“moderne”, il est devenu un personnage plus important que

le directeur sportif... Je ne veux pas entrer ici dans ce pénible

débat ; le dopage fait l'objet d'un prochain chapitre. Ce que je

peux affirmer, c'est que, au sein des équipes où j'ai été

employé, les médecins étaient à ma connaissance

de véritables médecins : ils étaient là pour

nous guérir quand nous étions souffrants. Point. Et le travail

ne manque pas : d'une part, les chutes sont fréquentes ; d'autre

part, les athlètes de haut niveau sont des petits êtres fragiles

: problèmes musculaires divers, grippes, rhumes, allergies variées,

difficultés intestinales, etc. Je ne me souviens pas avoir disputé

un seul de mes sept Tours de France sans avoir été malade

pendant au moins deux ou trois jours, principalement à cause de

mes allergies au pollen et à quelques produits polluants. Même

s'il conserve presque toujours une clientèle extérieure,

le médecin consacre une bonne partie de son temps à l'équipe.

L'équipe BigMat Auber 93, qui est la mienne depuis quelques

années, fut l'une des premières, sinon la première,

à faire appel aux talents d'un ostéopathe. Ce sorcier est

plein d'une science mystérieuse. Par exemple, si vous venez le

voir en vous plaignant du dos, il vous palpe le crane, et décrète

que vos douleurs vertébrales proviennent d'un début de bronchite

; il vous envoie soigner votre poumon ; et ça marche. L'ostéopathie

considère que la plupart des problèmes de "dur"

(les os, les muscles) sont dus au "mou" (les viscères),

schématiquement à une perturbation de la mobilité

de ces organes. Par de délicates manipulations, l'ostéo

rend leur équilibre et leur mobilité naturelle à

tous les éléments qui composent le corps. Médecine

douce s'il en est. La veille des épreuves importantes, notre ostéo,

le docteur Olivier Bouillon, débarque à notre hôtel

en fin d'après-midi, et ne peut s'échapper que vers 11 heures

ou minuit. Durant le Tour de France, où chaque année il

nous accompagne, les coureurs le consultent en moyenne une fois tous les

deux jours, et des coursiers d'autres équipes prennent aussi rendez-vous.

Devenu un fervent du sport cycliste, Olivier Bouillon sort parfois s'entraîner

avec nous.

Les autres membres du staff médical, diététicien

et kinésithérapeute, sont moins présents. Le diététicien

se contente de venir de temps en temps afin de donner quelques conseils

aux coureurs, d'élaborer des menus types ; le kiné n'est

mobilisé que lors des grandes courses à étapes.

Les soigneurs ne sont ni des kinésithérapeutes ni des

infirmiers. Il n'y a pas de diplôme pour ce métier. Passionnés

de vélo, souvent anciens coureurs, c'est sur le tas qu'ils se sont

formés aux techniques du massage des cyclistes. Un tel massage

porte sur les jambes (pieds, molets et cuisses), parfois aussi un peu

sur le dos. Il dure de trente minutes à une heure. Les muscles

sont tirés, malaxés, écartelés afin d'en éliminer

les toxines, de les assouplir : rude exercice de part et d'autre. Le monstre

qui s'acharne sur la chair dégouline de sueur, et il arrive au

patient de gémir de douleur. Au premier touché, le soigneur

sent la condition de vos muscles, connaît le niveau de votre forme.

Pendant une course, un soigneur s'occupe de trois ou quatre coureurs,

ce qui nécessite une certaine condition physique. Chaque bonhomme

possède sa manière, plus ou moins délicate, plus

ou moins énergique. Les coureurs ont leurs préférences.

Certains n'aiment pas être trop secoués ; d'autres, comme

moi, considèrent que les manipulations vigoureuses leur réussissent

bien. En début de saison, chaque coureur essaye de se faire affecter

le soigneur dont le style lui correspond le mieux. J'ai la chance de bénéficier

depuis cinq ans du même acolyte, Joël Milon, pas du genre à

ménager sa peine. La table de massage incite à la conversation

; le manipulateur devient un confident ; il en sait beaucoup sur

nos états d'âme au jour le jour.

En dehors des massages, les soigneurs sont un peu les hommes à

tout faire. Le soir, ils préparent les bidons et les musettes pour

le lendemain. Cette opération réclame du soin et du temps

: il faut confectionner des sandwichs, couper des tartelettes, ajouter

des barres énergétiques, emballer chaque article séparément

dans un papier aluminium, connaître les goûts et les habitudes

de chacun. Durant le petit déjeuner, pas question qu'un coursier

gaspille la moindre particule d'énergie à réclamer

le thé ou les œufs brouillés qui tardent à venir.

C'est un soigneur qui surveille le service, et, quand il le faut, élève

la voix dans un langage vertement imagé. Pendant la course, certains

soigneurs vont se poster aux points de ravitaillement afin de tendre les

musettes aux coureurs, tandis que d'autres sont dans les voitures, comme

chauffeurs ou passeurs de bidons. À l'arrivée, certains

attendent les coureurs pour les débarbouiller et leur donner des

vêtements chauds, tandis que d'autres se précipitent à

l'hôtel afin de vérifier les réservations, monter

nos bagages que nous ne saurions porter, disposer des bouteilles d'eau

dans les chambres. Ainsi, les journées de travail durent facilement

de douze à quatorze heures. Il faut être loin de chez soi

pendant près de deux cent cinquante jours par an. Et la paye n'a

rien de terrible. Je crois savoir qu'une circulaire officielle interdit

d'employer le mot “soigneur” ; c'est l'appellation “assistant

médical” qui est politiquement correcte. Si ce ridicule changement

de vocabulaire pouvait résoudre les problèmes du cyclisme,

je voudrais bien m'y plier. |

|

[ suite dans le livre : 18 pages… ] |

|

| Chapitre cinq |

| C'est Kiki, il nous envoie te dire... |

— Regarde-moi ! Qui c'est qui t'attend ? C'est La Gaye.

Sur une route du Tour d'Irlande, ma roue avant avait plongé

dans un énorme nid-de-poule que je n'avais pas su éviter.

Après avoir repris mes esprits, attendu ma voiture, changé

de vélo, je m'efforçais de rattraper le peloton, qui n'était

plus qu'un petit point à l'horizon. La lande qui m'entourait offrait

ses profondes couleurs de début d'automne. Au bout de quelques

centaines de mètres, je fus étonné d'apercevoir au

loin un cycliste isolé, portant le maillot de mon équipe,

et qui roulait lentement. Une fois parvenu à sa hauteur, j'ai découvert

une expression gentiment amusée sur le visage de mon coéquipier

Martial Gayant.

— Grouille-toi de m'emboîter le pas. On y va !

Martial Gayant, dit “La Gaye”, aujourd'hui directeur sportif

de la formation Saint-Quentin, me ramena au chaud dans le peloton. Presque

dix ans plus tard, je continue à être ému par son

geste. Un coureur chevronné, ancien Maillot jaune du Tour de France,

qui attend un néo-pro ayant chuté bêtement, comme

un petit bleu qu'il était, cela ne se voit pas tous les jours.

C'était ma première compétition en tant que professionnel.

J'étais intimidé comme un enfant le matin où il accède

à l'école des grands. Et un grand se montrait fraternel.

Quelques jours plus tard, le contre-la-montre individuel de ce beau

Tour d'Irlande me laissa un curieux souvenir. Depuis mon vélo,

la plupart des concurrents que je pouvais apercevoir étaient en

train de tricher. Il y avait ceux qui relayaient avec un collègue,

ceux qui profitaient de l'aspiration d'un véhicule, ceux qui carrément

étaient accrochés au rétroviseur ou à la galerie

de leur voiture. Je n'en revenais pas. Le soir, je demandai poliment à

mes coéquipiers si c'était toujours comme ça chez

les professionnels. Ils m'expliquèrent : "Le Tour d'Irlande,

c'est spécial. D'abord, ils manquent de commissaires, ce qui facilite

le truandage. Ensuite, tout le monde est crevé en fin de saison

; chacun se permet des trucs qui, à une autre période de

l'année, ne seraient pas tolérés par les autres coursiers."

Je dois dire que je n'ai jamais revu un tel spectacle ailleurs.

En 1990, l'équipe Toshiba n'était plus tout à

fait ce qu'elle avait été. Bernard Hinault et Greg Lemond,

qui avaient gagné la Grande Boucle sous ses couleurs, étaient

partis : le premier avait raccroché sa bicyclette et le second

avait signé pour une formation américaine. Mais Toshiba

restait une grosse taule, avec des coureurs comme Jean-François

Bernard, les frères Madiot, Martial Gayant, Denis Roux. Nous avions

tous à peu près le même âge, entre vingt-cinq

et trente ans. Je fus aussitôt bien accepté, et la plupart

des collègues sont vite devenus des copains. Jean-François

Bernard, notre leader, est dans mon panthéon personnel la plus

haute référence du vélo des années 80, juste

après Bernard Hinault. Sa victoire en 1987 dans un contre-la-montre

du Tour de France sur les pentes mythiques du mont Ventoux reste l'un

des exploits cyclistes qui m'ont le plus marqué. Devant la télévision,

j'étais émerveillé par son élégance

sur la machine, sa générosité conjuguée avec

une savante gestion de l'effort, bref sa classe fabuleuse. Mais Jeff,

comme tout le monde l'appelait, était un artiste fantasque. Une

course l'intéressait, il la gagnait ; une autre course l'ennuyait,

il finissait avec la voiture-balai. Par exemple, lors du Tour d'Espagne

en 1990, je l'ai vu terminer les premières étapes à

la limite des délais. "Aujourd'hui, j'ai frisé la correctionnelle",

nous disait-il chaque soir, en faisant bien savoir qu'il n'avait aucune

envie de disputer le Tour d'Espagne, que cette corvée lui avait

été imposée par le directeur sportif. Puis, le jour

du contre-la-montre individuel, sur un parcours très exigeant,

il décida de montrer ce qu'il savait faire ; et il l'emporta avec

plus de 2 minutes d'avance sur le deuxième, qui n'était

autre que Stephen Roche. Le lendemain, il se traînait de nouveau

dans le gruppetto. Il était un aristocrate du contre-la-montre,

l'épreuve de vérité. Et aussi un garçon très

sympathique.

Au bout de quelques mois, ma réputation dans le milieu fut bâtie

autour de trois composantes. Premièrement, excusez-moi de me vanter

un peu, j'étais reconnu comme le genre d'équipier modèle

qui se met à la planche sans retenue, prêt à mourir

pour son leader, une espèce en voie de disparition. Deuxièmement,

comme beaucoup de débutants, j'étais considéré

comme un chien fou : un trou, je le bouchais ; une attaque, j'y allais

; je flinguais* à tout va ; et cela jusqu'à l'épuisement...

Il m'arrivait aussi de me lancer dans de folles aventures. Par exemple,

lors de la classique ardennaise Liège-Bastogne-Liège en

1992, je me suis enfui en solitaire dès le premier kilomètre,

sous les flocons d'une averse de neige, avec la ferme intention d'aller

au bout. Les quelque deux cents participants ont dû chasser durant

120 kilomètres avant de me reprendre. Aujourd'hui, quand un jeune

nous sert ce plat-là, je dis qu'il est “pète-couilles”,

et j'ai raison. Troisièmement, mon efficacité en descente

en impressionnait plus d'un. Jean-François Bernard, notamment,

venait souvent me voir après les courses.

— Fais gaffe ! Tu vas finir par te viander.

— Ah ! j'anticipe, c'est tout un art.

Lors d'une étape du Tour de Valence en 1990, dans une belle

descente, j'étais en tête de la course, et à la limite,

comme d'habitude. Je suis entré trop vite dans un virage vicieux,

et j'ai immédiatement réalisé que j'allais sortir

côté ravin. J'ai eu le temps de jeter un coup d'œil vers

le comité d'accueil : des arbres, des rochers, rien de bien agréable...

Comme souvent sur les routes de montagne, un petit muret de pierre bordait

le virage. Dans un réflexe qui m'étonne encore, je réussis

à sauter de mon vélo et à improviser un atterrissage

à plat ventre sur le parapet, que j'ai agrippé des quatre

fers. Un peu étourdi, je suis resté quelques instants dans

cette position. Les hurlements de rire du peloton qui me dépassait

me tirèrent de ma torpeur. Pendant des semaines, j'ai été

chambré sur le thème "Bravo Bourgui, bien anticipé

!"

Durant le Tour d'Espagne 1990, toujours dans une belle descente, j'ouvrais

la voie pour Jeff et quelques coéquipiers qui suivaient mes trajectoires.

Du bord de la route, un motard de l'organisation agita un drapeau rouge,

signe d'un danger prochain. Je me suis relevé, redoublant d'attention.

Une trentaine de mètres plus tard, rien d'extraordinaire n'était

apparu. "Le motard a dû se tromper d'endroit", me suis-je

dit, et j'ai lâché les freins, tandis que mes camarades,

plus méfiants, restaient sur leur garde. À la sortie du

virage suivant, la route avait... disparu. Devant mes yeux écarquillés,

une piste de terre et de gravas, avec ornières et nids-de-poule.

J'ai dû m'engager dans ce champ de mines à plus de 50 km/h.

La moindre pression sur les freins, et c'était la gamelle. Je ne

sais pas comment j'ai pu m'en sortir, mais, après 50 mètres

d'une succession de cascades, je retrouvai la route goudronnée.

Ce jour-là, j'ai creusé l'écart sur le reste des

coureurs. Et j'ai rarement eu aussi peur. |

|

[ suite dans le livre : 18 pages… ] |

|

| Chapitre six |

| Préparation médicale |

Ce sujet, j'aurais préféré l'éviter. Le

dopage, que puis-je raconter d'intéressant ? Tout a déjà

été dit, écrit, répété. Je n'ai

pas envie de tartiner des cours de morale. Je n'ai pas envie de contribuer

à salir le milieu du cyclisme dans lequel j'évolue, et que

je respecte, en dépit de ses défauts. Je n'ai pas envie

de balancer des accusations plus ou moins sommaires et sournoises. En

quoi mes idées peuvent-elles aider à trouver des solutions

? Je ne suis ni un médecin ni un homme politique. Sous de nombreux

aspects, je ne connais pas bien la question. Mon discours va être

émaillé d'inexactitudes, et cela me sera reproché.

Si j'avais une solution toute faite, il y a longtemps que cela se saurait.

Si c'était tellement facile, il y a longtemps que le problème

serait résolu. Pourtant, si j'esquivais l'obstacle, vous penseriez

que j'ai des choses à cacher, ou que je vous propose une vision

édulcorée de notre sport. Alors allons-y !

J'appartiens à la génération

qui a vu exploser le dopage. À mes débuts, autour

de 1990, il existait déjà de nombreux produits, en

particulier les corticoïdes et les anabolisants, sans oublier

les bonnes vieilles amphétamines. Cependant, au sein du peloton,

il était entendu que ces saletés ne pouvaient pas

transformer un âne en cheval de course. Ça aidait,

c'était probable, mais enfin, ça n'allait pas changer

une carrière, et il était possible de gagner sans

y avoir recours : de grands champions étaient renommés

pour tourner à l'eau claire. L'apparition de l'EPO et de

l'hormone de croissance, vers 1993-1994, a fait basculer la situation.

Des coureurs jusqu'alors anonymes ont soudainement réalisé

d'énormes progrès ; des bourricots se sont métamorphosés

en pur-sang. Simultanément, le phénomène a

été médicalisé. Le candidat aux artifices

ne s'adressait plus à un obscur rebouteux inmontrable, traficoteur

d'ordonnances plusieurs fois condamné en justice, ex-culturiste

tenant ses “consultations” dans des bars infâmes,

mais à un digne médecin, parfois très réputé,

grassouillet, avec un beau cabinet, une secrétaire pomponnée

et un langage savant. Certains parlaient de “préparation

médicale”. Seuls le montant des honoraires, le coût

des “médicaments” et les détours à

emprunter pour se les procurer laissaient encore supposer qu'il

ne s'agissait pas d'un acte thérapeutique entièrement

banal. J'exagère à peine. Et puis la “médecine”

est entrée au cœur de quelques équipes, surtout

italiennes au début. Plus besoin d'aller chercher à

l'extérieur, c'était le toubib de la formation qui

prescrivait directement les traitements miracles. Imaginez la tentation

pour un jeune coureur, qui a déjà consenti tant de

sacrifices pour être là où il est. Untel et

Untel, qu'il avait l'habitude de pulvériser quelques mois

plus tôt, commencent à réussir beaucoup mieux

que lui. Depuis un an ou deux, il n'a plus gagné une course.

Son contrat arrive à expiration, il aura des difficultés

à retrouver un emploi, et de toutes façons son salaire

va être divisé par trois, car sa cote s'est effondrée.

Et voilà un médecin, peut-être celui de son

équipe, qui explique que "bon, d'accord, c'est une petite

tricherie, ça coûte un peu cher, mais c'est pas fait

n'importe comment, c'est suivi dans les règles, et ça

donne des résultats". Avant de lui jeter la pierre,

essayez de vous mettre à sa place. Moi-même, avant

que l'on sache tout ce que l'on sait, j'ai failli signer chez Festina.

Si j'avais été dans cette formation où le dopage

était si bien organisé, qu'aurais-je fait ? Honnêtement,

je l'ignore. Et, rétrospectivement, je considère l'échec

de ce transfert comme une chance de ma carrière.

Pour compléter le tableau, il faut souligner que les coureurs

“scientifiques” bénéficiaient (et bénéficient

toujours !) d'une quasi-impunité. Les contrôles antidopage,

je ne vous apprends rien en déclarant qu'ils sont ridiculement

inefficaces. Ils ne détectent ni l'EPO, ni l'hormone de croissance,

ni la plupart des dopants puissants. En revanche, le jour où je

suis grippé, je dois respecter une infinité de précautions

afin d'éviter des sirops contre la toux et autres suppositoires

contre la fièvre contenant des principes actifs qui feraient exploser

les éprouvettes.

Quand par hasard un coureur particulièrement négligent

est attrapé, car il s'est trompé dans la posologie, ou il

a oublié d'avaler les produits masquants, le premier avocat un

peu malin parvient à débusquer des vices de forme qui empêchent

les poursuites. Je vous épargne les détails, mais un contrôle

antidopage est astreint à des règles très strictes

: la pièce où il est pratiqué doit mesurer une certaine

taille, il ne faut pas qu'il y ait plus de tant de personnes à

l'intérieur, les machines doivent être comme ci et comme

ça, etc. De plus, les procédures sont incroyablement complexes,

avec différentes juridictions, des circuits d'appel, des délais...

Ainsi, la plupart des contrôles positifs sont discrètement

enterrés. Quelques avocats spécialistes de ces labyrinthes

ont bâti leur fonds de commerce sur l'art de protéger les

tricheurs.

En admettant que la procédure aille à son

terme, ce qui se produit quand même de temps en temps, les

sanctions sont une rigolade : de trois à six mois de suspension

pour un contrôle d'urine positif. Le condamné se débrouille

pour purger sa peine pendant l'hiver, et il revient en pleine forme

au printemps. Quant à un contrôle de sang positif (taux

d'hématocrite supérieur à 50 %), il se solde

par un "arrêt de travail" de quinze jours, rien

de plus.

Donc, les “préparations médicales” se sont

répandues. C'était un sujet de conversation dans le peloton.

Des néo-pros m'en apprenaient tous les jours : il paraît

que tel machin donne de la force, que tel truc aide à respirer,

etc. D'un côté, par le bouche à oreille, on était

assez bien au courant de ce qui se tramait. D'un autre côté,

à cause de l'absence de fiabilité de ces maudits contrôles

antidopage, il n'y avait aucune certitude. Tout le monde suspectait tout

le monde, et personne n'avait de preuve. À part quelques barjos,

celui qui se dope, il ne va pas le crier sur les toits. Peut-être

que mon compagnon de chambre avale des trucs, aux toilettes, derrière

mon dos... Les seules personnes dont je puisse être sûr sont

moi-même et, à la rigueur, mes meilleurs amis. Au printemps,

des collègues réapparaissaient avec des cuisses deux fois

plus grosses que trois mois auparavant : "j'ai fait de la musculation

pendant l'hiver", expliquaient-ils en baissant les yeux. Ah oui ?

Moi aussi j'ai fait de la musculation, et même beaucoup de musculation,

mais la forme de mes jambes n'a pas bougé d'un millimètre.

Néanmoins, pas question d'accuser le confrère, même

si l'on nourrit une grosse suspicion. Par exemple, j'ai un ami, il suffit

qu'il soulève un peu de fonte pendant une semaine pour que ses

cuisses changent de volume ; et je ne le suspecte pas de prendre des produits,

d'autant moins qu'il a arrêté sa carrière. C'est une

affaire de métabolisme. Selon moi, aucun sportif ne peut être

accusé de dopage à la vue de sa morphologie, aussi étonnante

soit-elle. En revanche, quand un coureur déjà un peu ancien,

dont le niveau est étalonné, éclate du jour au lendemain,

surtout dans l'exercice du contre-la-montre, alors là mes doutes

se muent en quasi-certitude. Un jeune, on peut comprendre qu'il ait besoin

de deux ou trois ans pour apprendre son métier ; mais un vieux

renard qui tout d'un coup gagne quarante ou cinquante places au classement

UCI, j'ai du mal à y croire. Si un jour vous me voyez figurer dans

les dix premiers d'un prologue du Tour de France, soyez sûrs que

je serais chargé comme un mulet. Encore que... vous n'aurez pas

de preuve... Cette situation "je sais tout-je sais rien" nous

a plongés dans un océan d'hypocrisie, pas seulement les

coureurs, mais le monde du cyclisme en général. Avec des

journalistes qui aujourd'hui nous servent des leçons sur tous les

tons, je me souviens avoir eu vers 1996-1997 des conversations du genre

:

— Thierry, si tu déclares que chez Untel ils sont tous

plombés, nous te laissons une pleine page pour t'exprimer.

— Pourquoi vous ne le dites pas tout seul ?

— Si c'est toi qui le dit, ça aura plus de poids.

— Dites-le d'abord, et moi je confirme ensuite.

— Nous, on ne peut pas le dire, on n'a pas de preuve, on va se

prendre un procès.

— Vous êtes gentils, mais moi non plus je n'ai pas de preuve,

pas plus que vous...

Il fallut attendre juillet 1998, la fameuse affaire Festina, l'intervention

de la police et de la justice, pour que le grand déballage commence.

Ce n'était pas trop tôt, car une bonne partie du peloton

en était arrivée à faire n'importe quoi. |

|

[ suite dans le livre : 16 pages… ] |

|

| Chapitre sept |

| Chez Madame Jeanne |

Les saisons 94-95 et 95-96 auraient dû être les plus

belles de ma carrière. Chez Toshiba, puis chez Castorama, j'avais

accompli mon apprentissage. Après cinq années de professionnalisme,

j'étais à la fois expérimenté et affûté,

aguerri sans être fatigué, au meilleur âge pour quelqu'un

qui comme moi a débuté tard, bref au sommet de mes moyens.

Les directeurs sportifs commençaient à m'accorder leur confiance,

les équipiers étaient disposés à travailler

pour moi. Pourtant, si je feuillette mon palmarès, cette période

n'a rien de faste. Pas à cause des chutes ou des accidents, bien

qu'il y eut des chutes et des accidents. Simplement, les deux équipes

qui furent les miennes à cette époque, Le Groupement puis

Force Sud, firent faillite, proprement, consciencieusement, l'une après

l'autre, comme si elles s'étaient donné le mot, me laissant

à chaque fois sur le pavé plus ou moins tôt dans la

saison. Ce chapitre est banal. C'est juste l'histoire d'un type qui a

des ennuis avec ses employeurs.

En mai 1994, après deux semaines de course, j'étais quinzième,

et premier Français, du classement général du Tour

d'Italie. Plusieurs étapes dans le massif des Dolomites étaient

au menu de la dernière semaine. La pente ne m'ayant jamais fait

peur, j'espérais bien grappiller encore quelques places, et signer

là un résultat respectable. Cependant, à la fin de

l'étape qui nous amenait au pied de la montagne, je ressentis une

violente douleur à la cuisse droite. Un bon gros diesel comme moi,

cela tombe rarement en panne. Mais, cette fois, c'était un coup

de poignard à chaque tour de pédale. Quand je me mettais

en danseuse, ça allait un peu mieux, mais bon, terminer le Tour

d'Italie sans poser les fesses sur la selle, cela semblait compliqué...

Je dus bâcher. Le diagnostic fut immédiat : micro-claquage.

Rien de bien grave. Une dizaine de jours de repos devait suffire à

un rétablissement complet. J'étais rentré chez moi,

et je fus assez étonné quand, seulement trois ou quatre

jours après mon abandon, Cyrille Guimard m'appela au téléphone,

et, après avoir demandé de mes nouvelles, voulut que je

me livre à une séance d'entraînement particulièrement

intensive :

— Mais enfin, tu sais ce que j'ai à la cuisse. Si le micro-claquage

n'est pas guéri, je risque une grosse déchirure musculaire.

— Justement, je veux savoir si tu peux venir au stage de l'équipe

à Font-Romeu, qui commence dans deux jours : ça passe ou

ça casse !

En brave soldat, je me suis exécuté sans tricher. Ça

a passé. Je me suis rendu au rassemblement de l'équipe,

qui durait une semaine, juste avant le Championnat de France.

Dans notre pays, il existe une curieuse tradition qui veut que les

directeurs sportifs ne révèlent qu'au tout dernier moment

la liste des coureurs qu'ils ont choisis pour disputer la Grande Boucle.

Les deux ou trois têtes d'affiche de l'équipe ne doutent

pas de leur sélection ; les néo-pros, les blessés

et ceux qui ont raté leur saison sont sûrs d'être éliminés

; et tous les autres coureurs sont plongés dans l'incertitude.

En réalité, il s'agit de nous laisser sous pression le plus

longtemps possible. Au fond de lui-même, tout directeur sportif

est persuadé que, dès qu'il aura annoncé la composition

de son équipe, son effectif s'arrêtera de bosser : les élus

car ils se moqueront des autres compétitions, les exclus car ils

seront démotivés. Nous considérer de cette manière,

disons comme des gamins, ce n'est pas méchant, mais il y a un effet

pervers. Durant les huit à dix semaines qui précèdent

le Tour, les coureurs n'ont qu'un seul objectif : se faire remarquer.

Ils se surmènent. Quant au stage ”d'avant Tour”, il

apparaît comme un ultime examen. C'est à qui fera péter

les autres. Ainsi, au prologue de la Grande Boucle, nous nous présentons

physiquement et nerveusement fatigués. C'est idiot mais c'est comme

ça.

À ma connaissance, dans les équipes étrangères,

les sélections sont dévoilées de huit à dix

semaines avant le départ. Chez Toshiba, Bernard Vallet agissait

de même. Et, comme par hasard, ce fut au sein de sa formation que

mes performances sur le Tour furent les plus spectaculaires, alors que

j'étais encore néo-pro.

Le stage à Font-Romeu fut pénible, avec des montées

de col à toute allure, du gros travail en altitude. Je mis les

bouchées doubles, et j'avais le sentiment d'avoir montré

une excellente condition physique. Le micro-claquage était complètement

oublié. Lors d'une réunion générale quelques

jours plus tard, juste après le championnat de France, Cyrille

Guimard annonça sa sélection. Je n'étais pas retenu.

Je n'ai pas réclamé d'explications ; ce n'est pas dans nos

usages, les verdicts du patron sont sans appel. Peut-être voulait-il

cette année-là bâtir une équipe de sprinters.

Cependant, si sa décision de m'écarter était déjà

prise avant le stage, pourquoi m'avoir demandé d'écourter

ma convalescence, au risque d'une sérieuse blessure ? Cyrille assurait

vouloir me conserver dans son équipe, prolonger mon contrat, mais

j'avais l'impression que, après trois ans de collaboration, notre

relation était usée. J'écris cela sans animosité.

Nous continuons à nous saluer avec le sourire, et, quand nous avons

l'occasion de bavarder, c'est toujours avec plaisir et intérêt,

du moins en ce qui me concerne.

Pour la première fois depuis trois ans, je regardais le Tour

de France à la télévision. Un soir, je reçus

un coup de téléphone de Guy Mollet, que j'avais vaguement

croisé à diverses occasions car il avait dirigé des

équipes d'amateurs dans le Nord. Après quelques politesses,

il me raconta qu'il préparait une bonne équipe, avec un

sponsor important, et qu'il souhaitait me recruter :

— Qui c'est ce sponsor ?

— C'est une entreprise nouvelle. Ils distribuent plein de produits,

un peu comme La Redoute. Enfin, c'est de la vente à domicile, un

peu comme Tupperware, tu connais Tupperware ?

— Hum !

— Ils sont prêts à dégager le budget qu'il

faut pour que l'on monte une grosse taule, avec des calibres dont je ne

peux pas te dire encore les noms, mais c'est pas n'importe qui. Pour le

salaire, ne t'inquiète pas, tu seras payé au moins 30 %

de plus par rapport à Castorama, j'en fais mon affaire. Si tu veux,

je t'arrange le plus tôt possible un rendez-vous avec les dirigeants

du Groupement, et...

— Hum ?

— Oui, ça s'appelle comme ça, Le Groupement, et

tu verras par toi-même.

Peu après, je me rendis au siège du Groupement. Le patron,

Jean Godzich, m'emmena visiter des bureaux agréables, occupés

par des personnes bien habillées et souriantes. Puis il m'accompagna

vers un immense entrepôt bourré des marchandises les plus

diverses. La préparation des colis était entièrement

automatique. Des boîtes en carton de différentes tailles

partaient vides sur un tapis roulant qui parcourait tous les rayonnages.

Sur chaque boîte, un code-barres généré par

ordinateur indiquait la liste exact des produits à revevoir. Devant

chaque rayon, un lecteur de code-barres analysait le contenu de la commande,

et, si nécessaire, un bras électrique déposait délicatement

les produits demandés. Tandis que nous déambulions au sein

de cet étrange manège, Jean Godzich m'expliqua qu'il commercialisait

tout ce qui est utile dans la maison, produits d'entretien, cosmétiques,

vaisselle, vêtements, etc., et que son succès était

phénoménal après seulement quelques années

d'existence.

Le Groupement était basé sur ce qui s'appelle un système

de ventes pyramidales. Les vendeurs sont rémunérés

non seulement par un pourcentage (disons 25 %) sur leurs ventes directes,

mais également par un autre pourcentage (disons 10 %) sur les ventes

réalisées par les vendeurs qu'ils ont recrutés, qui

appartiennent à leur “groupe”. Concrètement,

les vendeurs sont des particuliers comme vous et moi : ils fourguent la

marchandise auprès de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues.

Et ils s'efforcent de constituer un groupe en transformant en vendeurs

ces mêmes parents, amis, collègues... qui eux aussi constitueront

des groupes... Ainsi, les affaires se développent très vite.

Jean Godzich m'exposa aussi qu'il investissait dans le cyclisme à

long terme, pour au moins cinq ans, avec la ferme ambition de bâtir

la meilleure équipe française. Cependant, il ne cherchait

pas à m'en mettre plein la vue. Il m'apparaissait à la fois

battant et humble, le genre de personnes pour lesquelles j'éprouve

une sympathie immédiate. Quelques jours après cette rencontre,

je signai mon contrat, très satisfait de m'engager dans un nouveau

défi sportif. |

|

[ suite dans le livre : 24 pages… ] |

|

| Chapitre huit |

| Capitaine de route |

Le premier Tour de France avec Auber 93 Peugeot, nous l'avons terminé

à trois. Durant les deux premières semaines de l'épreuve,

six des neuf équipiers avaient dû bâcher, qui sur blessure,

qui sur chute, qui hors délai. Chez Force Sud, il y avait des coureurs,

mais pas d'encadrement. Chez Auber 93 Peugeot, je me retrouvais soudain

dans une situation inverse : deux directeurs sportifs, deux mécanos,

deux soigneurs, une secrétaire et une attachée de presse

pour seulement trois coursiers ; Thierry Gouvenou, Gilles Talmant et moi.

Lors des dîners, c'était amusant : au centre du restaurant,

le vaste couvert de l'encadrement, des sponsors, des invités, joyeuse

assemblée d'une vingtaine de personnes ; dans un coin, la table

des coureurs, minuscule et intime. C'est à peine si les serveurs

nous remarquaient. Le soir du contre-la-montre individuel de Bordeaux,

les feuilles de classement apportées par un motard de l'organisation

furent accaparées par la grande tablée. Nous les entendions

commenter bruyamment les résultats. Au bout d'un moment, Thierry

Gouvenou s'est levé et, dans la bonne humeur, a déclaré

: "Quand même, vous pourriez nous passer au moins une feuille,

nous aussi nous sommes concernés..."

Ne pas perdre encore un homme était notre ambition principale,

ne serait-ce que pour continuer à figurer dans le classement par

équipe qui est établi sur la base des résultats des

trois meilleurs coureurs de chaque formation. Les jours de galère,

nous nous encouragions ; nous nous aidions mutuellement, au-delà

des usages. Mieux, nous sommes parvenus à exister dans la course,

à nous glisser dans quelques bons coups. Personnellement, j'ai

terminé deux étapes au sein de l'échappée

victorieuse, battu au sprint, comme d'habitude, mais classé les

deux fois sixième. Encore mieux, durant la deuxième semaine,

l'un de nos coéquipiers, Cyril Saugrain, avait emporté une

étape exigeante, celle qui s'achevait au lac de Madine. L'accession

de notre équipe au niveau de l'élite n'était pas

passée inaperçue. Et puis, en France, on aime bien les petits

Poucet. Les médias ont beaucoup parlé de nous. Le soir de

l'arrivée à Paris, Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour

de France, est venu nous serrer la main : "Bravo, les gars, vous

avez honoré votre invitation."

Avec Thierry et Gilles, nous avons vécu une belle aventure.

La veille de l'arrivée à Paris, nous avions convenu de ne

renouveler notre contrat chez Auber 93 Peugeot que si nous étions

tous trois réengagés. La remontée des Champs-Élysées,

ce fut une émotion particulière. Et nous avons effectivement

resigné ensemble.

Créé en 1948, le Club municipal d'Aubervilliers (C.M.

Aubervilliers) était à ses débuts un modeste club

de quartier. Vers 1985, avec le soutien de la mairie et du conseil général,

le président, Jean Sivy, s'appliqua d'une part à étendre

son action à l'ensemble du département de la Seine-Saint-Denis,

et d'autre part à promouvoir le cyclisme sous tous ses aspects

: sport de compétition, mais aussi sport-loisir, sport éducatif,

sport pour l'intégration sociale. En 1994, l'équipe rassemblant

les meilleurs amateurs acquit un statut professionnel. Après notre

prestation lors du Tour de France 1996, les magasins de bricolage BigMat

débarquèrent comme sponsor principal et consolidèrent

l'édifice. Le club dénombre aujourd'hui plus de cent soixante-dix

licenciés engagés en compétition. Au niveau amateur

(cadets, juniors, coureurs nationaux et Élite 2), notre structure

est actuellement la plus importante et performante en France. Au sommet

de la pyramide, l'équipe professionnelle compte dix-sept coureurs

sous contrat.

Depuis plusieurs années, le cyclisme professionnel est régi

selon le système des points UCI. Chaque course, en fonction de

son importance, distribue un certain nombre de points UCI. Par exemple,

pour Paris-Nice, le vainqueur récolte 220 points, le deuxième

165, le troisième 132, etc. Les formations sont classées

selon le cumul des points des coureurs qui les composent. Au niveau mondial,

les vingt-deux équipes capitalisant le plus de points sont admises

en première division ; les trente-sept suivantes sont en deuxième

division. Les équipes de première division sont presque

automatiquement invitées à toutes les épreuves auxquelles

elles souhaitent participer. Les places restantes sont attribuées

aux équipes de deuxième division, qui sont sélectionnées

en fonction de leurs résultats récents.

Ce système en vaut peut-être un autre, mais il comporte

des mauvais côtés. Le premier inconvénient, c'est

que l'aspect collectif de notre sport n'est pas valorisé. Quand

un leader remporte une classique, il le doit bien sûr à sa

classe, mais aussi au travail des équipiers qui se sont sacrifiés

pour le protéger. Or ces derniers ne marquent aucun point. Ensuite,

c'est la part belle à l'argent-roi. Si une équipe rate sa

saison, il lui suffit d'embaucher des coureurs ayant des points UCI pour

se maintenir au sein de l'élite. C'est un peu comme si un club

de football terminant dernier du championnat pouvait rester en première

division en achetant les meilleurs joueurs des autres équipes.

En ce qui concerne les salaires, chaque coureur vaut le nombre de points

UCI qu'il a accumulés : tant de points UCI, tant de milliers de

francs par mois. Les coureurs comme moi, qui pèsent peu de points

UCI, sont objectivement sous-cotés. Mais bon, je sais que j'ai

une valeur, et je m'efforce de la faire reconnaître au mieux.

Dans la presse, je lis que le budget de la Mapei est de 70 millions

de francs ; celui de la Once, 40 millions de francs ; celui de BigMat

Auber 93, 16 millions de francs. Sur le plan du matériel, de l'encadrement

et des méthodes d'entraînement, nous n'avons rien à

envier aux meilleures formations ; mais, n'ayant pas les moyens de payer

beaucoup de points UCI, nous sommes cantonnés en deuxième

division. Gagner notre invitation pour le Tour de France est l'objectif

primordial de notre saison. Chaque année, nous devons batailler

pour y parvenir.

Notre équipe se compose à la fois de baroudeurs expérimentés,

comme Thierry Gouvenou, Dominique Rault, Lylian Lebreton, Christophe Capelle,

Denis Leproux, de jeunes souvent issus du centre de formation d'Aubervilliers,

comme Alexandre Chouffe, Sébastien Tabalardon, Guillaume et Ludovic

Auger, Loïc Lalouller, Stéphane Bergès, Carlos Da Cruz,

et de quatre étrangers, les Russes Alexeï Sivakov et Oleg

Joukov, l'Australien Jay Sweet et l'Anglais Jeremy Hunt (je n'ai oublié

personne). L'ossature est excellente, mais il nous manque toujours un

grand leader. Il faudrait qu'un ou deux de nos jeunes éclatent

au plus haut niveau, et que nous puissions les garder pendant quelques

saisons. Pourquoi pas.

Stéphane Javalet, notre directeur sportif, est, j'écris

cela sans flagornerie, un grand psychologue. Quand un coureur ne marche

pas, il prend le temps de discuter. Si un coursier est blessé,

il lui laisse le temps de se reconstruire, de revenir sans brûler

les étapes. Il attend. Il comprend. La santé du coureur

avant tout. Stéphane est aussi un homme de terrain qui sait se

faire respecter.

Les dirigeants de BigMat, Jean Adou et Jean-Luc Leroy, sont des

passionnés de sport. Mais, contrairement à certains

sponsors, ils ne se mêlent pas des questions techniques :

le calendrier, la composition des équipes et le choix des

recrues sont entièrement délégués à

Stéphane Javalet. De même, tout en demandant des comptes

et des résultats, ils ne cherchent pas à nous imposer

des objectifs délirants, ni à nous enquiquiner avec

des obligations extra sportives. Ils sont à la fois de vrais

professionnels et de chaleureux supporters.

Il faut croire que je me sens bien dans cette équipe. En l'an

2000, j'entame ma cinquième saison sous ses couleurs. Encore récemment,

j'ai décliné les propositions pourtant financièrement

très intéressantes d'une autre formation.

Le jeune chien fou que je fus s'est transformé en ce qu'on appelle

un capitaine de route. Mon travail, en liaison avec Thierry Gouvenou,

qui partage cette responsabilité avec moi, est d'organiser la manœuvre

pendant la course. Lors du briefing du matin, le directeur sportif fixe

un cadre stratégique général ; mais, sur le terrain,

il faut faire face aux imprévus ; l'évolution de la météo

et surtout du vent, la forme des uns et des autres, l'humeur du peloton,

les événements de la course. Dès le départ,

je me positionne dans le premier quart du peloton ; tel un vieux renard,

j'observe, je flaire, je soupèse, je me remémore des configurations

identiques ; je cerne la tournure. Si je sens qu'un bon coup peut décoller,

je rameute un ou deux coéquipiers en forme, dont le style convient

au parcours, pour qu'ils se tiennent aux aguets. Si l'un de nos coéquipiers

part au charbon, je demande à d'autres éléments de

l'équipe de monter en tête du peloton afin de parer un contre

éventuel, ou d'essayer de casser la cadence. Inutile d'ajouter

que j'ai rarement le temps de m'ennuyer pendant une compétition. |

|

[ suite dans le livre : 20 pages… ] |

|

| Chapitre neuf |

| Tellement de pancartes |

— Thierry, j'ai une idée d'émission : la course

racontée par les cyclistes, non plus par les journalistes. Le soir,

tu me parles de ce que tu as vu et vécu dans la journée.

Ensuite, je m'occupe de monter les meilleurs passages, d'agrémenter

avec quelques images, et on diffuse une dizaine de minutes le lendemain,

peu avant la retransmission de l'étape en direct. A priori, je

pense employer trois coureurs, un par semaine. Si tu veux, on commence

avec toi.

Pierre Salviac, rédacteur en chef du service des sports de France

2, était venu me rencontrer à mon hôtel, peu avant

le prologue du Tour 1999. Notre équipe BigMat Auber 93, comme toutes

celles qui participent à la Grande Boucle, s'installe avec deux

ou trois jours d'avance dans la ville-départ, qui en l'occurrence

était le Puy-du-Fou : il y a quelques formalités à

remplir (visite médicale obligatoire, remise des dossards, conférence

des organisateurs, etc.), et c'est aussi pour le directeur sportif l'occasion

de réunir les neuf coureurs sélectionnés, commenter

le parcours, entretenir la forme par quelques derniers entraînements

légers, répartir les tâches des mécanos et

soigneurs, bref régler les détails. Cette période

d'attente, ultime répétition avant le spectacle, mobilisation

de l'armée avant les hostilités, est toujours énervante

pour les coureurs. Mais jamais l'atmosphère n'avait été

poisseuse comme en cette année 1999. Affaire Festina, affaire Pantani,

affaire "docteur Mabuse", la presse ne parlait que du dopage.

La plupart des journaux avaient dépêché les limiers

du fait divers en plus des chroniqueurs sportifs. Chaque jour, les mésaventures

du Tour 1998 étaient rappelées : exclusion de l'équipe

Festina, grève des coureurs dénonçant les conditions

des contrôles antidopage, abandon volontaire de plusieurs formations...

De plus, l'histoire des "réintégrés" défrayait

la chronique : les organisateurs avaient déclaré "pas

bienvenus" quelques équipes ou coureurs, mais l'Union cycliste

internationale (UCI) avait imposé la réincorporation de